01. The Return of Bai Me

02. The Cup

03. Fifty Days Of Sword Practice

04. Ming Lu Khan

05. Generation Moonwarriors

06. The Horse, The Sword & The Vengeance

07. Rest

08. Letter From Ming Lu Khan

09. War At The Temple

10. Snake vs. Crane

11. Ten Tigers Of Kwantung

12. Victory

Ce que nous allons vous révéler au fil de cette chronique est sans précédent. Il existe des milliers de projets musicaux, et particulièrement dans le domaine du rap, les albums sont fréquemment porteurs d’histoires qui n’attendent qu’à être explorées. Cette fois, c’est encore unique et tous les admirateurs du Wu-Tang Clan sont parfaitement conscients qu’avoir l’emblème du « Wu » sur son disque est un gage d’approbation du public. Il ne faut pas se méprendre pour autant, tous les projets ne se valent pas, et tous les artistes ne font pas l’unanimité.

Cependant, durant l’ère où le collectif de Staten Island régnait sur le monde du rap, soit de 1993 jusqu’au début des années 2000, ils ont sorti de nombreux projets. Cela va ensuite progressivement se complexifier. Au début, c’est un groupe de 9 membres qui se transformera rapidement en une nébuleuse. Constituant plus qu’un simple groupe, il s’agit plutôt d’un style, de méthodes et surtout d’une école. Cependant, cette institution est privée, il est essentiel de prendre des précautions pour dispenser les meilleurs enseignements possibles. À l’instar des maîtres d’arts martiaux (du moins à une certaine période), ils n’admettaient pas tout le monde dans leur dojo. Il était nécessaire de satisfaire à certaines exigences, d’adhérer à un code éthique et de démontrer une compétence véritable.

Par conséquent, le Wu-Tang va former ce qu’on nomme la « Wu-Fam », c’est-à-dire leur famille, leurs membres affiliés. Quelques membres sont officiellement reconnus par le groupe et ont participé à l’expansion de l’école. On compte parmi ces artistes : Killarmy, Sunz Of Man, L.A. The Darkman, Shyheim, Gravediggaz, Killah Priest, Brooklyn Zu, 4th Disciple, True Master, Bronze Nazareth, Cilvaringz… Assurez-vous de bien retenir le dernier mentionné, car il sera la pièce maitresse de notre récit. D’autre part, nous avons les « non-officiels », ces fervents admirateurs et adorateurs du clan, si j’ose dire. Et à ce stade, les choses deviennent particulièrement ambigües. Effectivement, bien que le Wu ait construit une toile d’interconnexions mondiales, tous ne sont pas véritablement intégrés à la « famille ». Ils ont des relations avec certains disciples ou membres, beaucoup ont collaboré étroitement avec l’équipe new-yorkaise, mais leur position demeure incertaine.

On peut dire que Moongod Allah, un producteur néerlandais, a également connu ce parcours. Il est très proche de Cilvaringz et ils ont commencé ensemble dans le milieu. C’est d’ailleurs ce dernier qui, d’ailleurs, fera découvrir Moongod à RZA lors de la tournée européenne du Wu dans les années 90. Lors d’une interview, Moongod affirmera qu’il a assumé le rôle de manager pour RZA aux Pays-Bas, orchestrant des interviews, entre autres… Il a alors été formé en tant que disciple et élève à part entière de l’école de Shaolin, comme le groupe aime se désigner. Selon ses diverses interviews, il entretient des relations étroites avec GZA et Masta Killa. Finalement, il affirme avoir pris part à plusieurs projets (notamment en studio avec son mentor), dans lesquels on peut distinguer des notes de piano, des kits de basse et autres. Il prendra pour exemple le piano de la chanson « Apollo’s Kids » de Ghostface Killah (2000). Ce n’est pas surprenant, car il est courant que des artistes ne soient pas reconnus ou que des problèmes liés aux samples entravent la publication d’une musique. Toutefois, il n’est pas formellement reconnu comme un membre de la Wu-Fam. Son association découle principalement de sa relation étroite avec Cilvaringz, qu’il considère en quelque sorte comme un grand frère. Il n’apparait jamais de façon officielle sur un quelconque projet du clan ou de l’un de ses membres.

En ce qui concerne le projet dont il est question, il couvre deux albums consécutifs : Ten Tigers of Kwantung (2001) et The Return of the Ten Tigers (2002). Le premier mentionne un film emblématique du cinéma hongkongais, sorti en 1980, dirigé par le défunt Chang Cheh pour les studios de la Shaw Brothers. Considéré comme l’un des meilleurs producteurs de films de kung-fu de tous les temps, le Wu va énormément puiser dans ses films. Quant à la Shaw Brothers, elle a joué un rôle clé dans la popularisation internationale de ce genre cinématographique ainsi que du Wu Xia Pian (films de cape et d’épée). Le film est également reconnu pour son impressionnant casting : Ti Lung, Alexander Fu Sheng, Dick Wei, Philip Kwok… En ce qui concerne l’album, il occupe une position significative parmi les admirateurs du Wu, mais sa qualité inconstante ne parvient pas à séduire pleinement les auditeurs. Il mérite d’être reconnu pour présenter le prochain album à travers des artistes, un univers et une ambiance qui vont véritablement catapulter Moongod Allah vers les sommets.

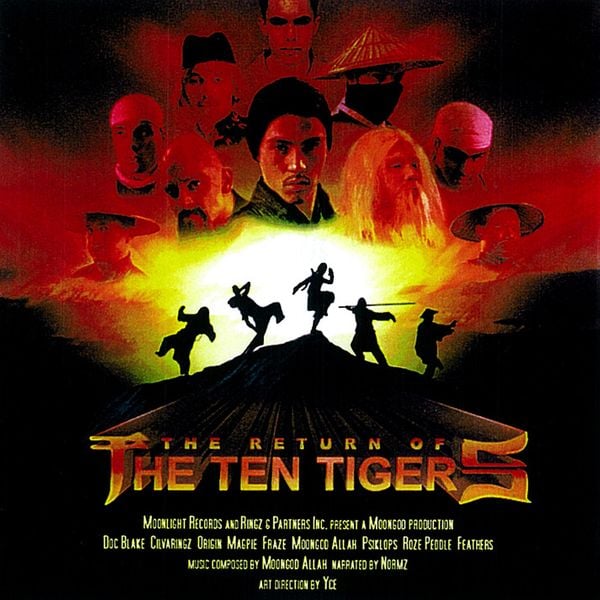

Présentations terminées, concentrons-nous désormais sur l’essentiel. L’album présente une couverture qui reflète exactement celle du film dont ils se sont inspirés. On aperçoit dix visages symbolisant les divers personnages qui participeront à ce long-métrage audio. On y aperçoit Pai Mei (Bai Mei) ainsi que cinq combattants dans l’obscurité. Les codes couleurs sont suivis et nous renvoient presque deux décennies en arrière. En effet, le titre de l’album est mentionné en grand… toutefois, pas celui des artistes. On y lit : « Moonlight Records et Ringz Partners Inc. présentent une production de Moongod ». Il s’agit des noms des sociétés de production Cilvaringz et Moongod Allah, suivis par la liste des artistes impliqués, le compositeur (Moongod), et même l’identité du narrateur !

"Pak Mei, aussi appelé Pai Mei, Pei Mei, Bai Mei, Bak Mei (littéralement sourcils blancs), aurait fait partie des cinq aînés ayant survécu à la destruction du temple de Shaolin sous la dynastie Qing (1644 à 1912). Selon certains, il aurait d’ailleurs trahi le temple au profit du gouvernement Qing. Son nom a été donné à un art martial de Chine du Sud qu’il aurait créé."

Source : https://passionwingchun.blogspot.com/2015/09/pak-mei-partie-1.html

Il est difficile de porter une conclusion sur ce personnage, étant donné la rareté des sources françaises et les nombreuses divergences. Un grand nombre de versions discordantes, des événements historiques dont la fiabilité est douteuse, sa légende paraît davantage issue de romans, de films et autres créations culturelles en rapport avec les arts martiaux. Il se transformera en un personnage récurrent dans les films de kung-fu, fréquemment présenté comme un adversaire quasiment invincible et impitoyable. Sa présence la plus renommée est dans le long-métrage « Kill Bill » de Quentin Tarantino, incarné par une légende de Shaw Brothers : Gordon Liu. Il est aisément identifiable grâce à sa longue barbe blanche et ses épais sourcils de la même couleur. Il s’impose rapidement comme une figure incontournable du cinéma, au même titre que Wong Fei-hung (qui a bel et bien existé) et d’autres héros que la Chine aime tant célébrer.

Nous sommes intrigués par le fait que la première chanson de l’album porte le nom « The Return of Bai Me », et tout au long du projet, nous suivons cette figure interprétée par Cilvaringz. L’album entier se propose d’être un film sonore, ou audio book comme on l’appelle actuellement, narré par un conteur qui assure la transition entre les morceaux musicaux et les artistes qui interpréteront des rôles de personnages. On peut visualiser une troupe d’artistes doués, fervents admirateurs du kung-fu et de la culture chinoise, mais originaires de l’Occident, désireux de concevoir leur propre film. Inspirés clairement par leurs prédécesseurs et leur œuvre qui a transformé le paysage musical, il y a dix ans.

Le titre commence avec l’emblématique générique de la SB et le narrateur nous informe que le retour du maître s’est produit en juillet 1769. Cilvaringz délivre trois couplets et un refrain dépouillé mais adéquat. Il utilise alternativement la première et la troisième personne pour décrire son personnage, ce qui est facile à suivre puisqu’il ne détaille rien de spécifique. Il se prévaut de sa force et de son habileté avec les armes, son amour-propre est sans bornes car :

« He slap Gods, mess with me, get killed » (Il gifle les dieux, qui se frotte à lui, périra).

En revanche, le rythme nous immerge directement dans l’ambiance. On est sur un sample d’Extrême-Orient agrémenté de petites notes de luth amplifiées par un piano pendant le refrain. Amplement suffisant pour stimuler notre curiosité…

On ne sait pas exactement ce qui se déroule entre le premier morceau et le second, intitulé « The Cup » (le verre)… Normz, le narrateur, nous raconte que Pai Mei a ingurgité une potion qui l’a plongé dans un coma de 5 ans. Pour saisir l’essence du couplet de Doc Blake, il est indispensable de l’écouter. Ce dernier est également membre du groupe Most High Brotherz, aux côtés de Magpie et Barrakjudah. En fait, c’est la femme de cet homme qui chante le refrain de cette chanson. Feathers, à l’instar de tous les autres artistes cités, aura un rôle crucial dans cet album. Ainsi, on saisit que Blake lui a tendu un traquenard en lui proposant une coupe empoisonnée ! Pour quelle raison ? Pour se débarrasser de lui, dit-il, mais pourtant il le laisse en vie et l’abandonne dans un temple inhabité. Il est courant de voir des personnages se faire piéger par un poison dans les films d’arts martiaux. D’ailleurs, beaucoup de scénaristes débordent d’ingéniosité pour faire réellement croire aux spectateurs que le héros est tombé dans le piège. Ce qui donne forcément place à des rebondissements et beaucoup de suspense.

« The Cup » continue de nous transporter au cœur de la Chine, le beat nous guide pendant deux minutes et demie. Tous les artistes assument leur part, Moongod Allah excelle dans le rôle de chef d’orchestre, ayant étudié correctement à l’école de Shaolin. Son style musical est aisément comparable à celui du Wu-Tang, ce qui a largement participé à sa popularité et à la reconnaissance de ses disques.

Après avoir passé cinq ans dans le coma, Pai Mei sort enfin de sa longue transe et choisit de se perfectionner pendant 50 jours au sabre afin de retrouver sa forme d’antan. Commençons par évoquer le sample, qui figure parmi les meilleures compositions de ces artistes et qui, accessoirement, est également l’un des meilleurs morceaux que j’ai eu l’occasion d’écouter. L’échantillon est tiré de l’artiste française Emma Shapplin, qui interprète en italien médiéval ou ancien, mais aussi en français et en anglais. En 1997, son album « Carmine Meo » connaît un triomphe mondial et la chanson « Ira Di Dio » est samplée par Moongod Allah. L’essence de ce morceau réside dans les cœurs qui battent constamment en rythme :

"Nisi disierit Funeris auctor Nulli desinat Aptus erit"

Emma Shapplin

Cela crée une atmosphère de cathédrale parfaitement alignée avec le projet, évoquant précisément cette concentration et cette résilience que Pai Mei impose. On perçoit une certaine énergie, une aura qui encourage fortement une méditation dynamique, qui incite à se transcender soi-même. Ce n’est pas seulement une guérison, mais plutôt une élévation. On ressent une atmosphère mystique, comme si l’on entrait dans un monastère taoïste entièrement détaché du monde matériel. Par ailleurs, on éprouve une sorte de tension, comme si nous étions en train de pratiquer l’art du sabre, non pas sous la supervision directe, mais plutôt sous le contrôle des grands maîtres du lieu. Ce sample restera gravé au fer rouge dans la mémoire de chaque auditeur, c’est un coup de maitre. Le producteur a réussi à insérer totalement son travail dans la mémoire émotionnelle et auditive des fans et disciples qui contemplent cette œuvre.

Une autre caractéristique de ce beat, c’est qu’il se divise en deux sections clairement définies ! Et on ne change pas une équipe qui gagne, car le second extrait est toujours tiré de l’album « Carmine Meo », et cette fois-ci, le morceau s’intitule « Miserere, Venere… ». Bien que le flux énergétique soit moins intense, la beauté du violon employé est indéniable. Il glisse de lui-même et les lames tranchantes des MC’s le font tourbillonner, créant un contraste saisissant. Sur ce morceau, l’aspect purement technique et musical est tout simplement impressionnant. On pourrait, à première analyse, supposer que cela indique un refrain, mais ce n’est pas le cas. Quatre couplets pour deux instrumentaux distincts, qui entrent en jeu et dans quelle fonction ? Voyons ce que la représentation peut nous enseigner…

Magpie (Most High Brotherz) fait son apparition dans cet album en rappant le premier couplet. Tout comme les autres personnages, il ne nous enseigne pas grand-chose, donc ce n’est pas simple. À la conclusion de son couplet, le rythme se transforme et Cilvaringz prend la suite en offrant un couplet extrêmement énergique et puissant. Jusqu’à maintenant, il a assumé le rôle de Pai Mei, un rôle qui lui va comme un gant. Il y a cependant très peu de références à cela, et aucune mention de son nom dans ce titre. Le troisième couplet dévoilé par Fraze du collectif « Organic Thoughts » (New York) nous replonge dans le tout premier rythme avec le sample d’« Ira Di Dio ». Son couplet est plutôt impressionnant et illustre parfaitement le titre et le récit. Autrement dit, il détient un ch’i (énergie vitale qui parcourt le corps) extrêmement fort, en d’autres termes, il possède une force vitale innée considérable. Il possède une voix robuste, ses rimes sont très percutantes et son débit d’énergie accompagne admirablement le rythme. Il fusionne désormais avec l’instrumental, ce qui rend d’autant plus marquant son couplet après que Cil a dynamisé le rythme avec une intonation presque excitante sur un beat enflammé.

Comme s’il lui tenait tête. Il faut voir la scène comme un homme énergétique qui débite des remontrances sans s’arrêter… Et en réponse, un homme qui réagit de manière froide et résolue, mais qui reste très précis, et finit par lui couper la langue. C’est ce que Fraze fait ici, l’intonation, la variation de style et sa maîtrise font vraiment la différence. Il dira également : « Fifty days of buildin’ concentration to another level », ce qui peut être traduit par « Cinquante jours pour atteindre un autre niveau de concentration ». Cela témoigne de son engagement et de sa signification dans ce titre, tout en jouant le rôle d’outsider.

Finalement, le dernier intervenant n’est autre qu’Origin (également appelé Barrakjudah), qui est l’invité ayant le plus impressionné les fans avec ses performances dispersées sur les deux albums. Il rappe sur le même sample que Cilvaringz, mais sa voix est plus solide et plus affirmée, ce qui n’exige pas forcément de forcer davantage pour marquer le rythme d’une manière mémorable. Il gère habilement les honneurs, sa maîtrise de l’art du sabre est impressionnante, il termine vraiment bien. Le style qu’il adopte pour déclamer ses 16 vers fait penser à l’intervention d’un juge, du maitre qui évalue et vient départager les combattants. Tout est soigné, clair, jamais forcé, appuyé quand il le faut et il parvient à faire l’unanimité. C’est en fait Cilvaringz qui aura le dernier mot chronologiquement car il rappera la dernière phrase avant de terminer avec « Fifty Days of Sword Practice ».

Ainsi, on peut déduire que tous les personnages, sauf Pai Mei, sont soit des maîtres, des élèves ou assument tous le rôle de sourcils blancs. En y regardant de plus près, ils évoquent des méthodes de combat plus ou moins imaginaires, mentionnent leur « entraînement », ce qu’ils en retirent et leurs ambitions futures. Il y a parfois aussi des mises en garde, ce qui peut concerner le protagoniste de ce « film » sans jamais le mentionner. Il est évident que pour la plupart des auditeurs, cela ne sera qu’un morceau de rap avec deux samples différents, ce qui est déjà peu commun. Cependant, pour nous, c’est de l’Art.

Précision importante : cette vidéo fut réalisée par Fathis, il y a de nombreuses années, avant même l’existence du projet Hip Hop Sans Frontières. Elle a été remaniée à l’occasion pour illustrer ce magnifique morceau.

Le quatrième morceau de l’album est un véritable trésor : Ming Lu Khan. Il est extrêmement difficile de se prononcer sur ses sonorités, car elles sont très inhabituelles. Encore une fois, cela nous renvoie en Extrême-Orient, où la musique paraît insaisissable, comme si elle était perpétuellement en suspension. Ce que nous savons, c’est que le sample provient d’une œuvre italienne intitulée « Pelle Di Luna (Alternative Version) » réalisée par Piero Umiliani en 1972. Magpie a une parfaite maîtrise de son sujet et s’adapte parfaitement au rythme. Le refrain se caractérise par sa brièveté, tout en conservant cette impression d’évanescence, comme si les notes émergeaient d’un temple visible au loin, noyé dans le brouillard. Feathers offre à nouveau sa voix, accompagnée de chœurs judicieusement positionnés. Un producteur efficace est essentiellement un bon directeur d’orchestre. Moongod Allah a sélectionné le terrain idéal pour donner un avantage à son armée.

Ming Lu Khan est décrit ainsi par le narrateur : « Un jour, alors qu’il cueille des pommes dans un jardin à proximité du temple, Pai Mei croise la route d’un pauvre vieil homme ». Il lui apprend que la tête de Pai Mei est recherchée pour 800 taels d’or (monnaie couramment utilisée en Chine jusqu’en 1933), mais sa présence n’est pas motivée par cela. Il préfère apprendre avec lui et partager son expertise sans que les raisons soient clairement établies… Et le narrateur finit par dire : « Entre-temps, les combattants de la génération Moon (Generation Moonwarriors) qui ont vent de la récompense se mettent à la recherche de Pai Mei. »

Ce titre dépeint l’affrontement qui se déroule entre les combattants de ce clan et le redoutable Pai Mei. C’est donc toujours Cilvaringz qui donne le coup d’envoi des hostilités. C’est lui qui ouvre le bal avec son couplet parmi les huit qui forment la chanson. Il est donc logique de faire des compromis, permettant à chaque artiste de rapper 8 mesures. Il y a cependant un mystère : après le dernier couplet, il y a près d’une minute sans chant, ce qui suscite des interrogations. Aucun segment comparable n’est présent dans l’ensemble du projet, comme si d’autres couplets (au moins deux) étaient anticipés mais n’ont pas été livrés à temps. C’est d’ailleurs le seul titre (sur ce projet) où Moongod rappe ! C’est lui qui met fin au carnage, et à vrai dire, on saisit mieux pourquoi on ne l’entend pas sur le reste du projet… En outre, on entendra un sample de film de kung-fu où une reproduction d’un combat à mains nues avant que le narrateur donne le mot de la fin.

Cette musique est plaisante, mais elle manque totalement de caractère. En ce qui concerne les invités, la qualité est très variable. Doc Blake (Most High Brotherz) est le premier guerrier lunaire, mais son identification est complexe puisque, entre les deux albums, il a été connu et crédité sous le nom de « Killah Ganz ». Il honore entièrement son statut. Le deuxième combattant s’appelle Psiklops, et à ce niveau, la qualité subit une chute vertigineuse. C’est comme s’il se battait avec une épée en bois, il n’est pas à la hauteur, sa présence doit assurément transcender le simple domaine artistique. De surcroît, l’équilibre de sa voix est décalé par rapport aux autres, sa tonalité ne lui étant pas favorable, il faut l’admettre. Cela crée un grand contraste avec les autres.

Il faudra un Magpie en forme pour réattaquer de front par la suite, sinon on courait droit au suicide. Fraze continuera de maintenir la flamme vivante, offrant encore des assauts directs et une belle technique pour se distinguer. Inutile de présenter Baracuda, il manifeste une agilité remarquable pour se faufiler parmi ses experts. Il est sans doute supérieur à la mêlée, son apparition suscite toujours une émotion palpable. Enfin, on accueille Roze Peddle, un nouveau venu qui présente également un léger décalage par rapport aux autres. Il pousse, cependant un peu trop pour paraître crédible. Ce n’est pas nécessairement mauvais, mais il ne gagnera pas l’affection du public. Comme mentionné précédemment, Moongod se présente en dernier avec une apparition plutôt anecdotique.

Le titre se termine ainsi : « It takes many days for Bai Me To master the art of the horse, the sword and the vengeance ».

Soit : « Il faut de nombreux jours à Bai Me pour maîtriser l’art du cheval, de l’épée et de la vengeance ».

Fraze, Doc Blake, Psiklops et Feathers assurent l’interprétation de ce titre. Le rythme est très singulier, il a une tonalité presque monotone, voire endormante. Moongod a cherché à maintenir une ambiance très orientale, mais cela ne s’avère pas très plaisant. On peut l’écouter, mais on l’oublie aussi assez rapidement. Durant plus de quatre minutes, on perçoit un sample qui évoque une flûte, sans profondeur ni inspiration, la répétition fait cruellement défaut à la diversité. Surtout qu’aucun artiste n’offre un couplet qui dépasse les standards habituels. Ce qui se dégage de cela, c’est que Pai Mei, grâce à ce titre, acquiert l’art du combat à cheval avec l’épée et continue sa quête de vengeance. Ce titre est plus qu’anecdotique si on regarde bien…

Seules des indications plus précises sont fournies à la fin du morceau : « 1773. Bai Mei quitte son domicile et se lance à la poursuite du méchant. Bai Mei abandonne son logis et se met à la chasse du malfaiteur. Bai Mei découvre un lieu pour se reposer à proximité d’une ancienne boutique de médicaments ».

Le titre suivant se nomme « Rest ». C’est encore plus anecdotique, le morceau ne dure que deux minutes ! La seule innovation réside dans le fait que les artistes Origin et Doc Blake se livrent à des échanges de coups de sabre, similaires à ceux entre Ziyi Zhang et Andy Lau dans «Le Secret des poignards volants ». Comprendre par là qu’il se partage les couplets au lieu d’en faire un chacun. Cependant, le contenu est plat, beaucoup trop pour être pris au sérieux. Moongod semble manquer de souffle, affichant un sample plutôt timide au début du morceau, comme si les rapeurs devaient composer avec. Peut-être que le titre porte un peu trop son nom ? Les écrits tendent à corroborer cette idée, illustrant des régions qui vont du désert de Gobi en Chine, tout en faisant référence à l’Empire romain ou à Menelik (roi d’Éthiopie de 1889 à 1913). Le plus ironique, c’est que cette fois, le narrateur gardera le silence et nous ne découvrirons rien de nouveau sur l’odyssée du maître d’armes.

On repart sur un espoir accompagné d’une boucle de luth provenant tout droit des confins de l’Orient, on est prêt à plonger dans le rêve… Mais le réveil est brutal, en effet, le luth est délaissé en faveur d’un rythme beaucoup plus brutal et violent. Je pense qu’il y a une grande faute de jugement et de cohérence, l’effet produit est complètement contraire au thème attendu et à la cohérence de l’histoire. Effectivement, la tonalité est instaurée, mais de manière incorrecte, parce que ce titre est précisément un signal d’alerte, une recommandation de son ami Ming Lu Khan. Il lui fait savoir que ses ennemis se terrent dans le temple et qu’il doit s’y rendre pour en finir avec eux. Sans savoir comment le lui faire comprendre, il peut simplement dire que les Tigres de Kwangtung en sont la source. Pour protéger sa propre sécurité, Pai Mei doit les supprimer.

La rédaction de la lettre est explicite, il se doit d’être implacable et de ne ménager personne s’il souhaite garantir un futur paisible. Le titre reste assez concis, mais il a l’avantage de pousser clairement le récit en avant et surtout de nous diriger vers le moment culminant du projet ! Cela risque d’être un véritable événement, le narrateur lui-même nous indique que les résidents des environs ont eu vent de cette guerre imminente.

Selon moi, on trouve ici le meilleur morceau de l’album, tout simplement LE meilleur de Cilvaringz et Moongod Allah. J’ai écouté et réécouté toute leur discographie et je n’ai jamais trouvé mieux. Personnellement, je considère ce morceau comme un de mes préférés après avoir consacré plus de 25 ans à l’écoute du rap. Le sample est tout simplement extraordinaire ! J’ai mis un certain temps à (re)mettre la main dessus. C’est en visionnant le film « Tai Chi Master » (1993) de Yuen Woo-ping avec Jet Li et Michelle Yeoh que j’ai découvert l’instrumental. J’avais mis ça de côté, et maintenant en plein processus d’écriture de ce tube, je ne retrouve plus l’échantillon… Tout ce que je savais, c’est qu’il venait de ce film (merci Facebook), et je l’ai enfin retrouvé. Ils ont donc extrait le morceau 16 de la bande originale du film cité précédemment, intitulé « Dancing Posture (Mandarin) ». Moongod Allah a ralenti le rythme pour pouvoir rapper dessus, et les rappeurs ont fait leur part.

Cilvaringz, dans une forme exceptionnelle, surpasse toutes ses performances précédentes avec le premier couplet qu’il rappe. Je ne crois pas l’avoir entendu délivrer un meilleur couplet. On dirait qu’il est complètement plongé dans la matière, il y libère une énergie qui se traduit par une puissance inégalée. Le rythme énergique des taiko (tambour japonais, bien que le terme soit d’origine chinoise, à l’instar de nombreux mots japonais d’ailleurs) qui fait office d’introduction a de quoi galvaniser n’importe quel Homme. En effet, c’est plutôt inédit, puisque ce tambour jouera le rôle de batterie tout au long de la pièce. En ce qui concerne l’instrument employé, je crois que c’est une pípa, un instrument assez comparable au luth. Il est capable de créer ce son très spécifique qui se situe entre le son d’une flûte et celui d’une voix féminine modifiée (dans ce titre là). Le son est exceptionnel, il faut l’entendre, on ne peut pas le dépeindre simplement avec des mots.

Les paroles que Cil délivre ne brillent pas par leur qualité littéraire, mais il déploie un flow plutôt remarquable. Il réalise un peu ce que fait Celph Titled (Demigodz / Army Of The Pharaohs), en l’occurrence qu’il enregistre son couplet en plusieurs prises et de manière délibérée. Cela génère un effet de « miroir », comme s’il se répondait à lui-même, lui offrant ainsi une continuité énergétique tout au long du couplet. Mieux encore, il peut illustrer distinctement des phrases sur un ton décontracté et fluide et une réponse composée de quelques mots avec une texture plus forte. C’est l’équilibre parfait entre le yin et le yang, où la puissance brute se marie à la douceur, représentant à la fois l’eau et le feu dans un même vers. Il est en parfaite harmonie avec la boucle et se prosterne de manière impressionnante pour lui rendre hommage. En pratique, c’est une attaque inéluctable, son couplet va assurément vous affecter, c’est comparable à un individu en fin de vie qui partage ses dernières paroles, on l’écoute avec attention.

Ainsi, Pai Mei se tient devant le temple et malgré le fait qu’il soit entouré par les acolytes de son adversaire, il n’y prête aucune attention. Il désire une rencontre avec le maître du lieu, ce qui intensifie sa colère. Barraucda prend en charge le deuxième couplet, et bien qu’il soit difficile de succéder à ce premier couplet mémorable, il s’en tire plutôt bien. Sa maitrise est moins flagrante car il n’use pas de technique particulière dans son interprétation.

Toutefois, il prend de l’ampleur, commence doucement mais on sent son flux énergétique s’intensifier. À travers le rythme. Et son principal défaut (je ne m’en suis rendu compte que maintenant), c’est qu’il a manqué sa chorégraphie ! Effectivement, il ne suit pas le rythme, il est en avance sur la mesure, et à certains moments, cela se fait clairement entendre, ses rimes sont décalées. Ce qui fausse forcément sa note. D’ailleurs, vers la fin du couplet, on ressent qu’il commence à « s’épuiser ». La maitrise s’en va, ça ne saute pas aux oreilles car il a tout de même un flow intéressant et son chi est bien réparti, mais quand même. Cela n’enlève rien à la qualité du morceau, il n’est pas le premier artiste à rapper off beat …

Il semble jouer le rôle du maitre des lieux et trouve cela déplorable d’avoir à en arriver à la violence. Malheureusement, il est nécessaire de faire cela. Le narrateur poursuit l’histoire de cette manière : Il (Pai Mei) montre une réticence à franchir la porte, mais les notes d’une mélodie mélancolique provenant de l’autre côté de la porte captent son intérêt. Alors que le soleil se couche, Pai Mei a enfin la chance de se confronter au malfaiteur. Cependant, avant cela, il doit triompher de ses subordonnés, alors il emploie la méthode « Serpent contre la Grue ». Voilà comment se termine le titre.

Ci-dessous, vous trouverez un passage de Kill Bill 2 de Quentin Tarentino où Uma Thruman affronte Pai Mei (Gordon Liu), votre serviteur a crée cette modeste vidéo.

Je ne comprends pas vraiment, j’entends que le titre précédent est incroyable, mais celui-ci ne me plaît pas du tout. On ne peut pas en tirer grand-chose, le sample n’est clairement pas travaillé, il est probablement extrait d’un film de kung-fu agrémenté de quelques éléments pour lui donner plus de substance. Mais rien ne fonctionne, ni la grue, ni le serpent n’arrivent à nous persuader. Doc Blake figure aussi dans ce titre, mais il ne pourra apporter davantage de matière pour améliorer le morceau. Un autre titre qui n’a pas vraiment sa raison d’être, sauf pour faire progresser l’intrigue. Au final, c’est la grue qui a triomphé du serpent. Par la suite, après avoir surmonté ce défi, le narrateur nous révèle que Pai Mei doit affronter ses ultimes adversaires : Les dix tigres du Kwantung.

Le titre élève considérablement le niveau, il s’intitule « Ten Tigers of Kwantung ». Killah Ganz (Doc Blake) est toujours aux commandes et rappe le premier couplet. C’est très moyen et on le sent complètement inférieur à ses collègues. On a l’impression que c’est plus un texte « lu » que rappé, trop théâtralisé. Heureusement, Cilvaringz prend la relève juste après lui et élève aisément le niveau. Il se revendique immédiatement du style de la grue et fait comprendre aux tigres qu’il va leur régler leur compte. Il est conscient de l’appréhension et du respect qu’il suscite, surtout qu’il a été formé par son ami Ming Lu Khan. La fin est imminente pour ses adversaires. Fraze termine le morceau en tentant de se défendre avec ses armes, mais son destin est déjà scellé. Le narrateur résumera tout en deux phrases, révélant sans étonnement que Pai Mei a vaincu les dix tigres et souhaite fêter cet exploit avec un dernier titre. Un mot sur le sample : il est indéniablement de bonne qualité, plutôt sombre et hypnotique, et s’intègre parfaitement au projet. Il ne dégage pas une impression de combat comme le pourrait laisser penser la situation, mais plutôt une atmosphère captivante et un soupçon de suspense. Il n’y a pas de refrain, les transitions sont assurées par l’instrumentation.

Ce morceau sert manifestement de conclusion, avec Pai Mei (Cilvaringz) célébrant son triomphe et Feathers au refrain. C’est plaisant à écouter, agréable, mais rien de mémorable. Le narrateur est aussi là pour exprimer sa gratitude envers le grand maître. Et voilà comment se conclut cette œuvre. Il est nécessaire de se replonger dans le contexte historique et d’accomplir quelques acrobaties pour tout comprendre. Nous vivons une époque où le Wu-Tang n’est plus dominant, leur album « The W » ne répond pas aux attentes et est presque renié par certains membres du groupe. Tous les membres ont publié des albums solos hormis Masta Killa et les fans en redemandent encore. On peut les comprendre après avoir formé tant de disciples et livré tant de classiques. C’est par ce biais que certains affiliés et albums vont se glisser, imitant intensément le style du groupe de Staten Island. Certes, ce n’est pas sans défaut et il existe des productions supérieures dans le genre du Wu-Tang Clan. Toutefois, l’originalité de ce concept est si marquante et déstabilisante que nous ne pouvons que soutenir et encenser ce projet. C’est un risque conscient qui, malgré tout, a porté ses fruits, et c’est aussi cela les arts martiaux. Pour triompher d’un adversaire, il ne faut pas avoir peur d’essayer de surprendre et être imprévisible.

Réaliser deux albums distincts mais centrés sur le même thème, ce n’est pas à la portée de tout le monde. C’est semblable à des enfants porteurs d’un rêve qu’ils ont réussi à concrétiser sans se préoccuper du résultat, défiant les obstacles, mais toujours en harmonie avec leur cœur et leur esprit. De nos jours, il est difficile de dénicher des artistes qui restent authentiques et cherchent naturellement à se démarquer. À l’époque, il fallait posséder un style distinctif, une empreinte personnelle pour se faire remarquer. Il était nécessaire de s’affranchir, et quoi de plus idéal que de le faire en combinant plaisir et passion ?

P.S : Bronze Nazareth et Moongod Allah travaillaient sur un album commun, qui malheureusement n’a jamais pu voir le jour. Moongod a confessé et admis que Bronze avait terminé sa partie, mais le Néerlandais n’a jamais réussi à finir la sienne. Entre ses engagements personnels et ses projets musicaux, il n’est pas allé jusqu’au bout. C’est très regrettable, le résultat aurait pu être impressionnant !

Rédigé par Fathis